对话 | 郅新凯:我是公益路上的追光人,我希望每一份善意都能生长成春天

- 时间:

- 2025-08-09 09:18:59

- 来源:

摘要:公益不是‘伟大’的事,是‘平凡’的事——是每天多打一个电话,是多跑一趟山路,是把‘别人的事’当成‘自己的事’。”

对话策划:王文坡,男,1973年2月生,2021任政协教科文卫体委员会主任,河北省作家协会会员,著有《给你,我从未描述过的世界》《独家责任:我在碾子沟做第一书记》等图书。其中《给你,我从未描述过的世界》2017年荣获河北第十二届精神文明建设图书“五个一”工程获奖,《独家责任:我在碾子沟做第一书记》入围中共河北省委宣选传部农家书屋目录,荣获河北省优秀出版物。2018年荣获“河北好人”,2019年上榜“燕赵好网民”,2021年,被快手官方授予“快手乡村年度振兴官”。

对话人物:郅新凯,女,1974年生人,汉族,大专学历,保定市第十三届十四届政协委员,保定市志愿服务联合会副会长,保定市红十字会理事,保定市妇联执委,保定市爱心协会会长,2021年被评为“全国最美家庭”,省“五好家庭”,2015年、2017年被评为省优秀志愿者、保定市“第六届道德模范”提名奖,2012年被评为“保定好人”,2019年被评为保定市优秀志愿者,2021年被评为保定市“三八红旗手”。

对话|郅新凯:我是公益路上的追光人,我希望每一份善意都能成长为春天

序:保定的“追光者”

在保定,有一条看不见的“红色脉络”——5000多名志愿者穿着红马甲,穿街走巷探访困境学子,逢年过节去慰问困难家庭,顶风冒雨为灾区运送物资;有一份跨越十余年的“温暖坚持”——从最初几个人的自发帮扶,到如今成为拥有公开募捐资质的慈善社会组织;有一位把公益刻进生命的“追光者”——她叫郅新凯,保定市志愿服务联合会副会长、保定市爱心协会会长,用最朴素的初心,让“保定爱心”成为这座城市最温暖的名片。

8月5日,暴雨过后的易县满目疮痍,山路上还残留着泥泞的车辙。在梁格庄镇临时安置点,我终于见到了郅新凯——她身上的红马甲早已被汗水浸透,发梢还沾着不知是雨水还是泥点,可胸前"志愿者"三个字却鲜亮得刺眼。"这是第三次捐赠了,今天同时还有一组去牛岗黄路园村”。见面就和我唠叨起来,一边卸车一边继续说,“7月30日和志愿服务联合会一起去的阜平民政局,捐赠了1000件饮用水,500箱方便面。8月2号去的牛岗黄路园村,捐赠的是600箱饮用水,100件方便面,30箱蛋糕。今天我们来到了梁各庄乡,为25户进水的灾民送来了救灾物资,包括米面油,方便面等生活必需品,这些东西虽然顶不上什么,但是也是我们大家的一份心意”。

自7月25日洪水突袭以来,这个红色的身影已辗转阜平、易县十余个重灾村,车后座永远堆着一大包红马甲。"十多天没休息过吧?"我问。她笑了笑,说,“是啊,哪顾得上啊”!风掀起她的红马甲,露出里面的白衬衫——褪色得厉害,像被洗过无数次的云。可就是这件旧衬衫,裹着一颗滚烫的心,从暴雨里出发,往更需要的地方奔去。山风掠过,把她鬓角的碎发吹得乱蓬蓬。远处传来孩子们追跑的笑声,她突然直起腰,望着漫山新绿说:"你看,这雨下得再大,该绿的草还是绿了。人也一样,总得有点盼头往前奔。"那一刻我忽然懂了,她脚下的泥、身上的累、熬红的眼,从来不是苦役的印记——那是爱最生动的形状,是普通人在灾难里种下的春天。

一、 机缘:从“身边人”到“公益路”,一次救助打开了另一扇门

独家责任: 您常说公益是“初心”的产物,最初是什么契机让您从“旁观者”变成“行动者”?

郅新凯:(翻出一张旧照片,照片里是保定电视台一楼大厅十几个人在那儿宣誓)要说机缘,得从这张照片说起。2010年,我在供水公司上班,我爱人在市委亲民爱民办上班,他接触的都是县里报上来的困难家庭还有即将辍学的孩子资料,为了发挥社会的爱心力量,亲民爱民办公室和保定电台一起发起了一个一对一帮扶活动,我和段景超大哥认识了,牵头发起成立了“亲民爱民爱心联盟”,也就是协会的前身,在电台工作人员的见证下举行了一个小小的成立仪式。从此我们每月组织不少于两次的公益活动。我们开展的第一次活动是去安新县慰问王福生一家,四口之家三个大病患者,在外打工的儿子突然得了尿毒症,王福生大哥一着急得了脑梗,嫂子是意外查出了子宫癌,三个人同时得病可想而知,不但花光了一辈子攒的积蓄,还借了几十万的欠款,记得那是2010年的隆冬时节,天气格外的冷,我们给他们送去了过冬的煤、大白菜,还有部分现金,这一送就是十五年,每年取暖前就去送过冬的物资。

郅新凯:(翻出一张旧照片,照片里是保定电视台一楼大厅十几个人在那儿宣誓)要说机缘,得从这张照片说起。2010年,我在供水公司上班,我爱人在市委亲民爱民办上班,他接触的都是县里报上来的困难家庭还有即将辍学的孩子资料,为了发挥社会的爱心力量,亲民爱民办公室和保定电台一起发起了一个一对一帮扶活动,我和段景超大哥认识了,牵头发起成立了“亲民爱民爱心联盟”,也就是协会的前身,在电台工作人员的见证下举行了一个小小的成立仪式。从此我们每月组织不少于两次的公益活动。我们开展的第一次活动是去安新县慰问王福生一家,四口之家三个大病患者,在外打工的儿子突然得了尿毒症,王福生大哥一着急得了脑梗,嫂子是意外查出了子宫癌,三个人同时得病可想而知,不但花光了一辈子攒的积蓄,还借了几十万的欠款,记得那是2010年的隆冬时节,天气格外的冷,我们给他们送去了过冬的煤、大白菜,还有部分现金,这一送就是十五年,每年取暖前就去送过冬的物资。

独家责任: 2013年,您在民政局注册了“保定市爱心协会”,这是保定较早的一批慈善公益组织。当时为什么选择“正式注册”?是想把公益做得更规范吗?

郅新凯: (指着墙上的协会注册证书)对。不注册就是非法组织,每次开展活动人挺多的,如果挑毛病就是非法聚集,刚开始没人想当我们的主管单位,随着十八大的胜利召开,社会组织如雨后春笋般涌现出来,我们也很快的在民政局正式注册了。我们有了章程,有了各项制度,组织越来越完善,我们从最初的有求必应慢慢转移到助学上来,一直到后来的精准助学,截止到目前,我们帮助的79名孩子成功考上了理想的大学。目前我们有七个代表机构,志愿者5000多人,从最初的一年十几场活动到现在100多场活动,一年几万元的捐赠到现在90多万元。协会有六人考取了社工证,多人被评为“保定好人”“保定市优秀志愿者”,我们从一个民间组织发展成一个专业化、正规化的慈善社会组织。

(翻出一本旧相册,指着一张照片)你看,这是我们最初的办公地点,前三年是我提供的一间18平米的办公室,就一张桌子、几把椅子,2017年我们租的三室两厅,沙发是二手的,桌子是拼凑的,墙上贴满受助孩子的照片。有次申请5A级社会组织,评审专家来考察,说:“你们这场地不符合‘临街办公’的要求,像‘家庭作坊’。”当时我急得直掉眼泪——不是委屈,是怕辜负了这些信任我们的志愿者和捐赠人。

后来,会员单位华勘技校的王校长听说了这事,直接腾出学校的4间教室给我们;爱心企业捐了一辆公务用车,专门跑救灾;会员们凑钱做了会服,胸口绣着“爱”字……(语气坚定)从那时起我就明白:公益不是“做好事”,是“做事业”。只有注册成合法组织,才能让善意有“身份证”,让每一笔捐款可追溯,让每一次行动有保障。2013年10月19日,当我们拿到民政局的注册证书时,所有志愿者都哭了——那张纸很轻,但扛着的是5000多人的信任,是无数受助者的期待。

郅新凯: (指着墙上的协会注册证书)对。不注册就是非法组织,每次开展活动人挺多的,如果挑毛病就是非法聚集,刚开始没人想当我们的主管单位,随着十八大的胜利召开,社会组织如雨后春笋般涌现出来,我们也很快的在民政局正式注册了。我们有了章程,有了各项制度,组织越来越完善,我们从最初的有求必应慢慢转移到助学上来,一直到后来的精准助学,截止到目前,我们帮助的79名孩子成功考上了理想的大学。目前我们有七个代表机构,志愿者5000多人,从最初的一年十几场活动到现在100多场活动,一年几万元的捐赠到现在90多万元。协会有六人考取了社工证,多人被评为“保定好人”“保定市优秀志愿者”,我们从一个民间组织发展成一个专业化、正规化的慈善社会组织。

(翻出一本旧相册,指着一张照片)你看,这是我们最初的办公地点,前三年是我提供的一间18平米的办公室,就一张桌子、几把椅子,2017年我们租的三室两厅,沙发是二手的,桌子是拼凑的,墙上贴满受助孩子的照片。有次申请5A级社会组织,评审专家来考察,说:“你们这场地不符合‘临街办公’的要求,像‘家庭作坊’。”当时我急得直掉眼泪——不是委屈,是怕辜负了这些信任我们的志愿者和捐赠人。

后来,会员单位华勘技校的王校长听说了这事,直接腾出学校的4间教室给我们;爱心企业捐了一辆公务用车,专门跑救灾;会员们凑钱做了会服,胸口绣着“爱”字……(语气坚定)从那时起我就明白:公益不是“做好事”,是“做事业”。只有注册成合法组织,才能让善意有“身份证”,让每一笔捐款可追溯,让每一次行动有保障。2013年10月19日,当我们拿到民政局的注册证书时,所有志愿者都哭了——那张纸很轻,但扛着的是5000多人的信任,是无数受助者的期待。

二、 成长:从“找米下锅”到“系统升级”,每一步都像“闯关”

独家责任: 协会成立十余年,从几个人到5000多名志愿者,中间肯定遇到过不少困难。最让您头疼的是什么时候?

郅新凯:(掰着手指头数)太多了。早期最难的是“找钱”——我们没有企业背景,募捐全靠“刷脸”:先从身边的人开始,我的同学、同事、朋友都给予了大力支持,从最初的“AA制”凑活动经费到企业追着我们捐钱用了三年时间。我自己运营的水店捐了三年,每个月500元左右。每次缺经费找到亲朋好友时,永远都是说:“没多有少,你做的事,我支持。”(眼眶泛红)

后来有了些名气,困难变成了“成长的烦恼”。比如,随着志愿者越来越多,如何管理?我们没有经验,只能摸着石头过河:制定《志愿者管理办法》,定期培训,建立考核机制;再比如,项目越做越广,从助学到抗疫、救灾,如何保持专业性?我们请来了社工专家做督导,开发了“公益项目管理流程表”,连物资发放都要登记编号;还有,面对社会质疑——“你们是不是借公益牟利?”我们主动公开财务,每月10号前在网站公布,网站能查到从成立到现在每个月的账目,每年请第三方审计,(笑)现在有人问我“做公益难不难”,我想说:难,但值得。因为每解决一个困难,我们就离“让善意更长久”的目标更近一步。

郅新凯:(掰着手指头数)太多了。早期最难的是“找钱”——我们没有企业背景,募捐全靠“刷脸”:先从身边的人开始,我的同学、同事、朋友都给予了大力支持,从最初的“AA制”凑活动经费到企业追着我们捐钱用了三年时间。我自己运营的水店捐了三年,每个月500元左右。每次缺经费找到亲朋好友时,永远都是说:“没多有少,你做的事,我支持。”(眼眶泛红)

后来有了些名气,困难变成了“成长的烦恼”。比如,随着志愿者越来越多,如何管理?我们没有经验,只能摸着石头过河:制定《志愿者管理办法》,定期培训,建立考核机制;再比如,项目越做越广,从助学到抗疫、救灾,如何保持专业性?我们请来了社工专家做督导,开发了“公益项目管理流程表”,连物资发放都要登记编号;还有,面对社会质疑——“你们是不是借公益牟利?”我们主动公开财务,每月10号前在网站公布,网站能查到从成立到现在每个月的账目,每年请第三方审计,(笑)现在有人问我“做公益难不难”,我想说:难,但值得。因为每解决一个困难,我们就离“让善意更长久”的目标更近一步。

独家责任: 听说协会发展中也遇到过“至暗时刻”,比如资金链断裂?人员复杂?当时有过放弃的念头吗?

郅新凯:(坦诚)有。前几年,我们接了一笔大额捐赠43.88万元:这是民建组织了一场拍卖筹得善款,指定为山区孩子定向捐赠。本来是件很好的事,但是他们人多想法也多,当中改了好几次意向,我从中也得罪了一些人。在我的坚持下,最后为山区14所学校建立了“城乡互动课堂”,我带着团队去山区考察,给他们讲城市课堂里的课程,放我们拍的视频,甚至带着城里的孩子去山里实地考察。有位民建的企业家被感动了,说:“郅会长,我不是看重项目,是看重你们这群‘死磕’的人。”最终,这笔善款定向捐赠出去,后来又陆续捐了6所学校。其中孙总还成了协会的长期捐赠人。(微笑)现在回头看,那次危机反而让我们更坚韧——它教会我:公益不是“老好人”,是“共情”;不是“单方面给予”,是“双向治愈”。

三、坚持:靠“看见”和“被看见”,善意才能“细水长流”

郅新凯:(坦诚)有。前几年,我们接了一笔大额捐赠43.88万元:这是民建组织了一场拍卖筹得善款,指定为山区孩子定向捐赠。本来是件很好的事,但是他们人多想法也多,当中改了好几次意向,我从中也得罪了一些人。在我的坚持下,最后为山区14所学校建立了“城乡互动课堂”,我带着团队去山区考察,给他们讲城市课堂里的课程,放我们拍的视频,甚至带着城里的孩子去山里实地考察。有位民建的企业家被感动了,说:“郅会长,我不是看重项目,是看重你们这群‘死磕’的人。”最终,这笔善款定向捐赠出去,后来又陆续捐了6所学校。其中孙总还成了协会的长期捐赠人。(微笑)现在回头看,那次危机反而让我们更坚韧——它教会我:公益不是“老好人”,是“共情”;不是“单方面给予”,是“双向治愈”。

三、坚持:靠“看见”和“被看见”,善意才能“细水长流”

独家责任: 公益最考验的是“长期主义”。十几年风雨无阻,你们靠什么坚持下来?

郅新凯:(沉思片刻)靠“看见”——看见受助者的眼睛,看见志愿者的真心,也看见社会的回应。

记得2019年疫情最紧张时,我们发起募捐,三天内收到10多万元。我的初中班主任退休教师金一揆找到我,说:“我老了,不能去一线,但这点钱是我攒的养老金,给医护人员买口罩吧。”还有个小学生,把自己攒的200块压岁钱塞进捐款箱,说:“阿姨,老师说这是‘一方有难八方支援’。”(声音哽咽)这些东西比任何荣誉都珍贵——它们让我知道,善意不是少数人的“英雄主义”,而是普通人心里的“火种”。

再比如阜平李慧芳同学,考察她的时候一波三折,由于修路,又赶上大集,一堵就是40分钟,改路从山顶下去,崎岖小路朱总心疼他们的车子,几次停车不想去了,我是连哄带骗的把他们带到慧芳家里,用了五个多小时,一进门看到一墙的奖状时,朱总把我拉到一边说,“这个孩子我们帮了”,还拿出1000元让补贴家用,高中三年每月一号雷打不动的给她汇入生活费600元。慧芳考上大学后主动找到我:“阿姨,我想加入协会,像你们帮我一样帮别人。”现在她是宣传部成员,在一个培训机构上班。还有河南洪灾时,我们将募捐的十几万物资连夜送到乡政府,辉县的老乡拉着我们的手哭,说:“保定人来了,我们就安心了。”(握紧拳头)这些“被需要”的瞬间,就是我们坚持的底气。

独家责任: 哪里有灾难,都有你们的“红马甲”。好事做一天两天容易,这么多年坚持下来,靠什么?

郅新凯:(笑)靠“习惯”。公益不是“任务”,是“本能”。就像吃饭要洗手、睡前要刷牙,我们看到需要帮助的人,第一反应就是“我能做点什么”。

比如2023年涿州洪水,灾难来临之时,你不往前走都不行,一早晨我陆续接到好几个电话,“会长,怎么办?”“会长,咱们什么时候捐?”“会长,我准备好了,随时可以出发”,甚至有个孕妇志愿者说:“我开车慢,但也要去现场。”那天我们在涞水冒着暴雨搬了整整十卡车物资,衣服全湿了,可没人喊累。后半夜才回到家里,由于信号不好,有两车暂时失去联系,现在想起来都后怕。有个大爷站在安置点门口,举着我们的志愿者胸牌说:“看见这红马甲,心里就踏实。”(眼睛发亮)这就是坚持的意义——我们不仅送去了物资,更送去了“安心”

四、 创新:从“输血”到“造血”,让受助者成为“追光者”

独家责任: 协会现在不仅“送钱送物”,还在探索“造血式”帮扶,比如助农、教育扶贫。您是如何想到从“输血”转向“赋能”的?

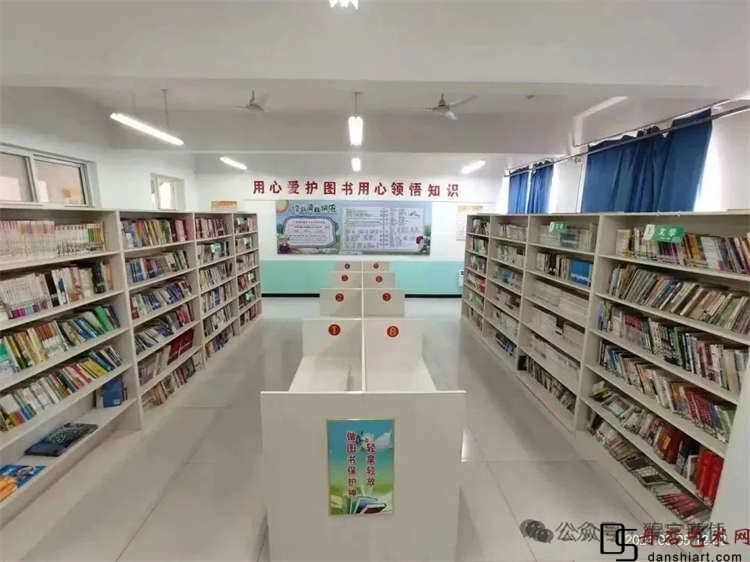

郅新凯:(翻开一本项目手册)你看,这是我们“书香暖山区”项目的总结。早期我们送书,发现有些学校的书摆着落灰——因为孩子们没兴趣,或者不会用。后来我们就想:与其“给鱼”,不如“教钓鱼”。比如,我们联系高校老师给孩子们上阅读课,组织“城乡孩子共读一本书”活动;再比如,帮农民卖滞销的红薯,不是简单买断,而是教他们做电商直播,教他们包装设计。

(指着一张照片)这是那年我们在易县帮老乡卖鹅蛋。一开始,老乡只会说“鹅蛋可新鲜了,疫情卖不出去”,后来我们拍短视频:“散养的鹅,吃的是虫子和小鱼,下的蛋熬汤香得很!”发到各个群里,一天卖了2000多个。有个老乡拉着我的手说:“郅会长,我们也要学习,咱的东西也能‘上网’卖,以后我娃不用出门打工,在家就能挣钱了。”(眼睛发亮)这就是“造血”的意义——不是让受助者永远“等着被帮”,而是让他们有能力“自己站起来”。

独家责任: 在受助的学生与百姓中,有没有受你们影响,也加入志愿者队伍的?这些年最触动您的可以说说吗?

郅新凯:(如数家珍)太多了。比如李慧芳,刚才说过,她也是协会的一员,这就是爱的传承。还有个姓钱的男孩,他不让说出他的名字,协会工作人员说下午有个来捐赠的,我就早早去等候,心目中猜想要么是企业,要么是岁数大点的成功人士,没想到是96年生人的小伙子,他说他要捐赠一万用于公益事业,我当时很好奇,问他你父母知道吗?他说知道,我说为什么要捐赠?他说他刚刚退伍,在新疆当兵,是一名武警,部队教育他要做有意义的事。我还是不放心,说你想好了,捐了就要不回来了。他帅气的笑了,说考虑成熟了,不是小孩子意气用事。我当时真的感动到了,为了他的那份善心,我不知道发生了什么,但是他的人生肯定错不了。(抹了抹眼角)这些人让我明白,公益不是“单向的给予”,而是“双向的治愈”。我们帮助了别人,也被别人治愈。

五、 荣誉与未来:荣誉是“加油站”,未来是“新起点”

郅新凯:(如数家珍)太多了。比如李慧芳,刚才说过,她也是协会的一员,这就是爱的传承。还有个姓钱的男孩,他不让说出他的名字,协会工作人员说下午有个来捐赠的,我就早早去等候,心目中猜想要么是企业,要么是岁数大点的成功人士,没想到是96年生人的小伙子,他说他要捐赠一万用于公益事业,我当时很好奇,问他你父母知道吗?他说知道,我说为什么要捐赠?他说他刚刚退伍,在新疆当兵,是一名武警,部队教育他要做有意义的事。我还是不放心,说你想好了,捐了就要不回来了。他帅气的笑了,说考虑成熟了,不是小孩子意气用事。我当时真的感动到了,为了他的那份善心,我不知道发生了什么,但是他的人生肯定错不了。(抹了抹眼角)这些人让我明白,公益不是“单向的给予”,而是“双向的治愈”。我们帮助了别人,也被别人治愈。

五、 荣誉与未来:荣誉是“加油站”,未来是“新起点”

独家责任: 公益十多年,您最幸福和最大的成就是什么?

郅新凯:(望向窗外)最幸福的,是看到“爱的传递”。比如李慧芳从受助者变成助人者,比如钱先生无私的捐赠,还有王杺迎女士从资助两个孩子开始到现在对接着52个孩子,王福生一家通过我们的帮扶,家庭面貌生活状况也发生了改变,房子内墙、窗户、地面都翻新了,三人都办了低保,久违的笑容重新回到了脸上,雄安新区成立了,憧憬着美好的未来。这些瞬间,比任何荣誉都让我感动。

最大的成就,是让保定市爱心协会成为了一个“有温度的大家庭”。我们5000多名志愿者,来自各行各业,有退休教师、有大学生、有企业家……但大家只有一个共同的名字——“爱心协会人”。

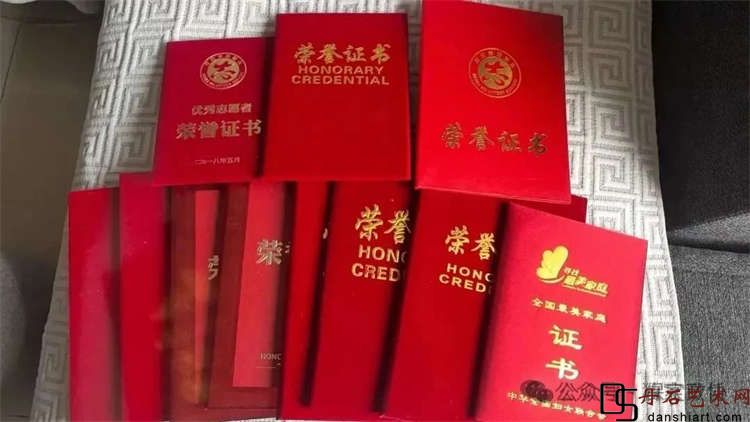

独家责任: 你们荣获了那么多荣誉——“河北省十大优秀志愿者组织”“全国抗击疫情先进集体”“保定好人集体”……您如何看待这些荣誉?

郅新凯:(摆摆手)荣誉是“镜子”,照见我们的不足;是“鞭子”,提醒我们继续向前。我最珍贵的“勋章”,是孩子们一个个大学录取书;是他们陆续走上工作岗位的工作照;是山区孩子给我寄的感谢信,歪歪扭扭写着“谢谢阿姨,我会好好学习”;是老乡们见到我就喊“亲人”,拉着我去家里吃饺子。(笑)这些东西,比任何奖杯都重。

郅新凯:(望向窗外)最幸福的,是看到“爱的传递”。比如李慧芳从受助者变成助人者,比如钱先生无私的捐赠,还有王杺迎女士从资助两个孩子开始到现在对接着52个孩子,王福生一家通过我们的帮扶,家庭面貌生活状况也发生了改变,房子内墙、窗户、地面都翻新了,三人都办了低保,久违的笑容重新回到了脸上,雄安新区成立了,憧憬着美好的未来。这些瞬间,比任何荣誉都让我感动。

最大的成就,是让保定市爱心协会成为了一个“有温度的大家庭”。我们5000多名志愿者,来自各行各业,有退休教师、有大学生、有企业家……但大家只有一个共同的名字——“爱心协会人”。

独家责任: 你们荣获了那么多荣誉——“河北省十大优秀志愿者组织”“全国抗击疫情先进集体”“保定好人集体”……您如何看待这些荣誉?

郅新凯:(摆摆手)荣誉是“镜子”,照见我们的不足;是“鞭子”,提醒我们继续向前。我最珍贵的“勋章”,是孩子们一个个大学录取书;是他们陆续走上工作岗位的工作照;是山区孩子给我寄的感谢信,歪歪扭扭写着“谢谢阿姨,我会好好学习”;是老乡们见到我就喊“亲人”,拉着我去家里吃饺子。(笑)这些东西,比任何奖杯都重。

独家责任: 对未来协会和自己有什么规划和期待?

郅新凯:(眼神坚定)未来,协会会重点聚焦“一老一小”和乡村振兴。比如“一老”,我们计划建更多“爱心食堂”,让孤寡老人吃上热乎饭;“一小”,我们会扩大“扬帆起航”助学项目,让更多寒门学子圆梦大学;乡村振兴方面,我们会继续深化“公益助农”和“书香暖山区”,让乡村不仅有“钱袋子”,更有“精气神”。

对我自己,我希望能继续当好“公益老兵”,带好这支队伍,把爱心传递下去。当然,我也希望政府能加大对民间公益组织的支持,比如简化审批流程、提供更多场地资源、购买更多社会服务……让公益组织能“轻装上阵”,帮助更多人。

最后,我想说:公益不是少数人的“壮举”,而是多数人的“选择”。如果每个人都能“日行一善”,这个社会一定会更温暖。

郅新凯:(眼神坚定)未来,协会会重点聚焦“一老一小”和乡村振兴。比如“一老”,我们计划建更多“爱心食堂”,让孤寡老人吃上热乎饭;“一小”,我们会扩大“扬帆起航”助学项目,让更多寒门学子圆梦大学;乡村振兴方面,我们会继续深化“公益助农”和“书香暖山区”,让乡村不仅有“钱袋子”,更有“精气神”。

对我自己,我希望能继续当好“公益老兵”,带好这支队伍,把爱心传递下去。当然,我也希望政府能加大对民间公益组织的支持,比如简化审批流程、提供更多场地资源、购买更多社会服务……让公益组织能“轻装上阵”,帮助更多人。

最后,我想说:公益不是少数人的“壮举”,而是多数人的“选择”。如果每个人都能“日行一善”,这个社会一定会更温暖。

采访手记:

阳光落处:公益是平凡日子里的细水长流

采访结束时,窗外的阳光正好洒在“保定市爱心协会易县办事处”的牌匾上,反射出温暖的光。郅新凯起身收拾桌上的资料,动作麻利得像个年轻人。她说:“公益不是‘伟大’的事,是‘平凡’的事——是每天多打一个电话,是多跑一趟山路,是把‘别人的事’当成‘自己的事’。”

在这个“快节奏”的时代,郅新凯和她的团队用十余年的坚持证明:善意不需要“惊天动地”,需要的是“细水长流”;公益不是“少数人的英雄主义”,而是“多数人的温柔接力”。而所谓“追光者”,或许正是那些自己先成为光,再用光照亮更多人的人。

正如她常说的:“我不求成为什么‘榜样’,只愿每一次伸手,都能让这个世界多一点温暖;只愿多年以后,当我们回头看,能骄傲地说:‘我们没有辜负这个时代,没有辜负每一份信任。’”

阳光落处:公益是平凡日子里的细水长流

采访结束时,窗外的阳光正好洒在“保定市爱心协会易县办事处”的牌匾上,反射出温暖的光。郅新凯起身收拾桌上的资料,动作麻利得像个年轻人。她说:“公益不是‘伟大’的事,是‘平凡’的事——是每天多打一个电话,是多跑一趟山路,是把‘别人的事’当成‘自己的事’。”

在这个“快节奏”的时代,郅新凯和她的团队用十余年的坚持证明:善意不需要“惊天动地”,需要的是“细水长流”;公益不是“少数人的英雄主义”,而是“多数人的温柔接力”。而所谓“追光者”,或许正是那些自己先成为光,再用光照亮更多人的人。

正如她常说的:“我不求成为什么‘榜样’,只愿每一次伸手,都能让这个世界多一点温暖;只愿多年以后,当我们回头看,能骄傲地说:‘我们没有辜负这个时代,没有辜负每一份信任。’”